deutsche Inhalte

NaviNut project video

Learning Exchanges 2022

Butternut Chapati

Pawpaw Jam

D'ama

Gurdho/Marqa

Mixed porridge

Bunde

Local Food Fair 2021 on Traditional Food Products in Saku,

Marsabit County, Kenya

Local Food Fair on Traditional Food products in Saku, Marsabit County, Kenya

Priority traditional food documented in the commune of Banikoara, Benin

Kpankpannu

Waguaru

Brunsu

Sote Kokoli Yinbe

Kode Balgui

Priority traditional food documented in the commune of Nikki, Benin

Soru Mora

Boïri Lamuni

Sote

Kaha Gbara

Kiaru Bakuru

![]()

A package of projects funded by the German Research Foundation DFG

This collaborative and interdisciplinary package of projects investigates livestock production in Namibia from the beginning of the colonial period (1884) until today as an intertwined process of historical, socio-ecological and genetic transformations.

The project packages are led by:

• History: J. Prof. Dr. phil. Stephanie Zehnle

Außereuropäische Geschichte, Historisches Seminar Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

• Social Ecology: Prof. Dr. Brigitte Kaufmann, Dr. Christian Hülsebusch

German Institute for Tropical and Subtropical Agriculture (DITSL), Witzenhausen

• Animal Breeding: Prof. Dr. Sven König

Institut für Tierzucht und Haustiergenetik Justus-Liebig-Universität Gießen

In Partnership with:

• UNAM: University of Namibia - University Archive

• NUST: Namibia University of Science and Technology – Range Management

• NLAS: Namibia Library & Archives Service - National Archive

• Namibia Resource Consultants

• Earth Wise Enterprise

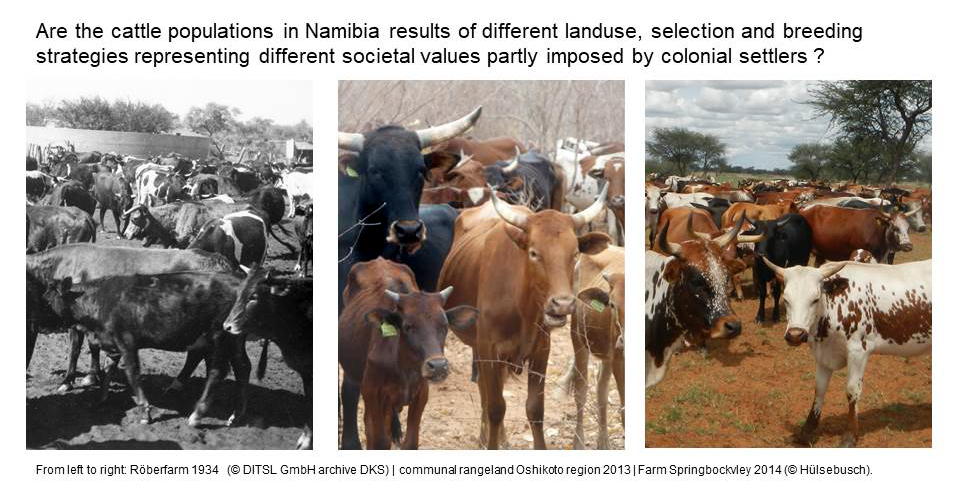

The establishment of colonial systems in Africa intervened massively in African societies, causing profound changes in habitats with their biodiversity, resource endowment and land use. Livestock production was a central element in colonial undertakings in what is today Namibia. The colonizer’s intent on a planned transformation was itself part of the legitimation of colonialism and biologic racism: existing livestock populations and production systems were considered - as were African societies - to be in need of improvement through European guidance. Colonial designs for the future included the use of local breeds and the introduction of European breeds, new forms of animal husbandry, and new strategies for land- and resource use. Consequently, colonization led to a diversification of livestock production systems with diverging breeding goals and outcomes. This caused transformation processes in livestock populations at phenotypic and genotypic levels.

This collaborative project investigates the interrelations between colonial strategic planning and practical breeding methods along with the related historical changes in society, in human-animal relations, and in the genetic make-up of cattle populations exemplarily for Namibian cattle systems in different project locations. Different preferred livestock phenotypes can be conceived as designs of different social value systems, which had to be socially anchored. The resulting breeding interventions, however, led to a mixture of intended and unintended social and genetic changes that cannot be easily separated retrospectively. Against this background:

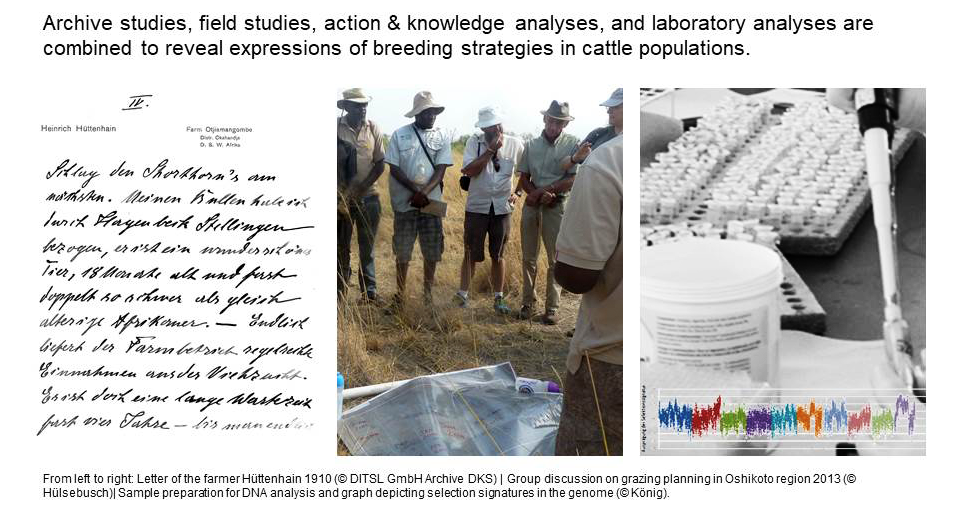

The History Package examines the traditional strategies according to which colonial breeding was controlled and how colonial human-animal relations changed in view of the breeding results. In a microhistory approach, it studies the African farms of former scholars of the agriculturally oriented German Colonial School in Witzenhausen and the Colonial Women's School in Rendsburg. >

The Social Ecology Package investigates the production strategies, principles and logics of action of livestock farmers/pastoralists in different rangeland systems of today’s Namibia. It examines how these logics developed and how they reflect different human-animal- environment-relationships. >>READ more…

The Animal Breeding Package examines to what extent colonial societal changes have contributed to the definition of breeding objectives and to what extent breeding processes based on these changes can be measured today on the basis of genomic data. >>>

Through this interdisciplinary approach, historical, societal, land-use related and genetic transformations are investigated in direct relation to each other on the basis of a concrete case study. This will clarify whether and, if so, how rangeland farming utilisation were permanently changed by colonialization, or whether and to what extent African breeding and husbandry practices ultimately proved resilient.

Die Deutsche Kolonialschule DKS hatte ihre Wurzeln im kolonialistisch-imperialistischen Gedankengut des Kaiserreiches. Zu ihren Gründern gehörten Angehörige des Hochadels und aufstrebende rheinischer Kaufleute, Fabrikanten und Industrielle, die in der Entwicklung deutscher Kolonien Zukunftschancen sahen. Eine zweite Wurzel liegt in der Antisklavereibewegung und den Missionsgesellschaften, insbesondere der Rheinischen Mission mit Sitz in Barmen.

| 1878 | als eine der ersten kolonialen Vereinigungen im Deutschland der Kaiserzeit wird in Berlin der „Centralverein für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Ausland“ gegründet. |

| 1881 | 1881 als rheinischer Zweigverein des Centralvereins entsteht in Düsseldorf der „Westdeutsche Verein für Kolonisation und Export“. |

| 1882 | auf Initiative von Hermann Fürst zu Hohenlohe-Langenburg gründet sich in Frankfurt der „Deutsche Kolonialverein“ (DKV). |

| 1884 | Am 28. März gründen Carl Peters und Felix Graf Behr-Bandelin in Berlin die „Gesellschaft für Deutsche Kolonisation“ (GfdK). Peters schließt in deren Namen im Herbst so genannte Schutzverträge in Ostafrika. Mit der Annexion von Togo, Kamerun und Angra Pequena (Lüderitz Bucht) und im Rahmen der so genannten „Kongokonferenz“ (auch „Westafrika-Konferenz“, 15.11.1884 - 26.02.1885) in Berlin wird Deutschland Kolonialmacht. |

| 1887 | Der „Deutsche Kolonialverein“ (DKV) und die „Gesellschaft für Deutsche Kolonisation“ (GfdK) vereinigen sich in „Deutsche Kolonialgesellschaft“ (DKG). Das „Seminar für orientalische Sprachen“ in Berlin, beginnt mit der sprachlichen Vorbildung angehender Kolonialbeamter. |

| 1888 | Der Erzbischof von Algier und Karthago, Kardinal Lavigerie, gründet in Frankreich die christliche Antisklavereibewegung. Die deutsche Sektion der Antisklavereibewegung in Köln soll als überkonfessionelle Bewegung Mission und Kolonisation in Afrika fördern. |

| 1893 | Die Deutsche Antisklavereibewegung spaltet sich in den Afrikaverein deutscher Katholiken und den Evangelischen Afrika-Verein. |

| 1897 | Der Divisionspfarrer Ernst Albert Fabarius, Sekretär der Koblenzer Sektion des Rheinischen Verbands des Evangelischen Afrika-Vereins verfaßt die vertrauliche "Denkschrift zur Gründung einer Kolonialschule für Landwirtschaft, Handel und Gewerbe". Unter Vorsitz von Gustav Adolf Schlechtendahl, Textilfabrikat aus Barmen, etabliert sich in Köln eine "Vereinigung zur Errichtung einer Deutschen, Evangelischen Kolonialschule". Fabarius und Dr. Paul Aldinger gründen den Evangelischen Hauptverein für deutsche Ansiedler und Auswanderer. |

| 1898 | Am 23. Mai, wird unter der Schirmherrschaft des Fürsten zu Wied im Schloss Neuwied die Deutsche Kolonialschule GmbH gegründet. Der Evangelische Afrika-Verein versagt seine Mitarbeit, da er die Ziele nicht mittragen kann. Gesellschafter der GmbH werden private Kaufleute, Fabrikanten, Industrielle, Plantagengesellschaften und Vertreter des Adels. Geschäftsführer und Direktor der DKS wird Fabarius. 1898 am 01. Juli werden die Preußische Domäne und das Wilhelmitenkloster in Witzenhausen als Liegenschaften für die Errichtung der Schule als Internatsschule übernommen. |

| 1899 | Am 15. Mai beginnt der Lehrbetrieb mit 12 Schülern. |

| 1905 | Mit der Fertigstellung des Erweiterungsbaus steigt die Kapazität von 41 auf 90 Schüler. |

| 1907 | Nach den Reichstagswahlen sind die Kolonien erstmals durch eine Gruppe junger kolonialerfahrener Abgeordneter aktiv vertreten, unter ihnen auch der Mitbegründer und spätere Direktor der DKS, Dr. Wilhelm Arning. Nach dem Tode des Fürsten zu Wied übernimmt der Herzog von Mecklenburg, Präsident der Deutschen Kolonialgesellschaft, die Schirmherrschaft über die DKS. |

| 1907 | Per Erlass vom 17. Mai wird das Reichskolonialamt geschaffen. Dessen erster Leiter, Staatssekretär Bernhard Dernburg, besucht am 29. Juni die DKS in Witzenhausen. |

| 1908 | Am 06. Mai wird an der DKS in Witzenhausen eine Kolonialfrauenschule eröffnet. Am 23. Juli besucht daraufhin Kaiserin Viktoria die DKS. |

| 1911 | Die Kolonialfrauenschule zieht nach Bad Weilbach um, wo sie bis zum Ersten Weltkrieg besteht. |

| 1914 | Am 01. August tritt Deutschland in den ersten Weltkrieg ein. Die DKS stellt den Schulbetrieb ein, nachdem fast alle Schüler und Dozenten eingezogen worden sind. Die Gebäude werden als Kriegslazarett genutzt. |

|

Bis zum Ersten Weltkrieg haben ca. 650 Schüler die DKS durchlaufen. Davon lebten 500 im Ausland, davon wiederum:

|

|

Zurück |